猫はただかわいいだけじゃニャい!

猫と人が共生できる世界のために

正しい猫知識=ニャレッジを学んで幸せのニャンデミックを起こそう!

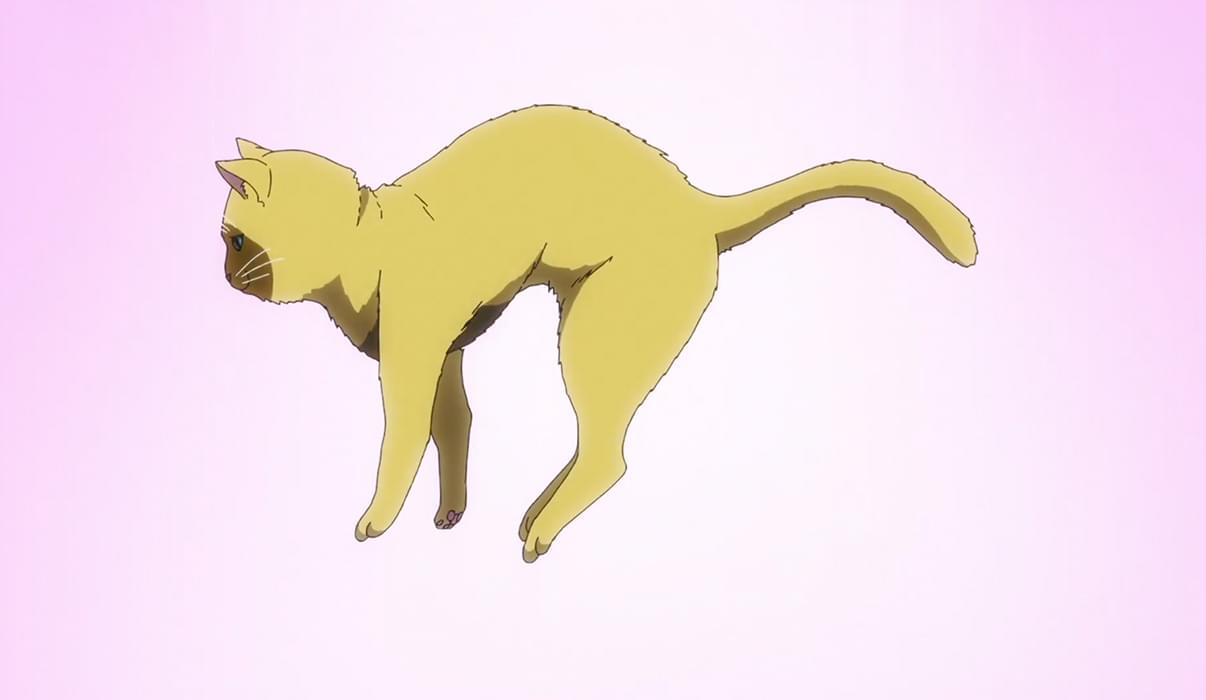

猫は、目の網膜の裏に「タペータム」という輝膜を持つ。これがわずかな光を反射・増幅させることで、暗い中での行動を可能にしている。

人間よりも視力は弱いが、視野と動体視力は人間をはるかに上回る高性能な目を持っているのだ。

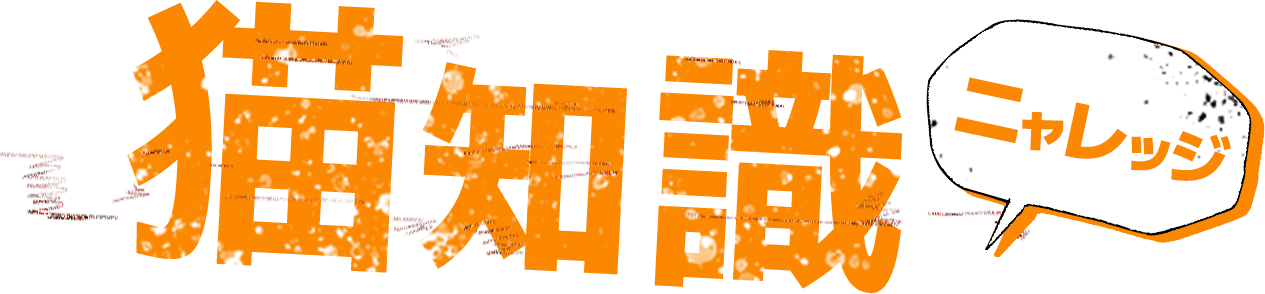

猫は五感の中でも、特に聴力が優れている。ネズミなどの立てる小さな物音を聞き逃さないための能力だ。自由自在に動かすことの出来る耳は、様々な音を捉えて集音し、認識する高い音源定位能力を持っているとても高性能な代物なのだ!

猫は低音を嫌うが、19~23キロヘルツの超高周波も嫌う。聴覚に優れているため、超高音は苦手なのだ。男性諸君は、なるべく高い声で優しく話しかけてあげよう。

猫の手はとても器用で前脚の可動域が広い。前後左右に動かせるため、片手でも物を動かすことができる。顔を洗ったりネコパンチしたりすることができるのもこれが理由。 また、猫はとても好奇心が旺盛な生き物なので、危ないものは触れづらい場所にしまっておくなどの対策も必要だ。

猫の知能の程度については、人間の3歳児と同程度と言われている。しかし、関連研究はあまり進んでおらず、正確な値はいまだ不明。本当は世界の全てを理解している可能性も……

猫の脚力はなんと時速48㎞。人間の脚力では到底かなわない。体の構造すべてが速さに直結している。万が一猫から逃げなくてはならなくなった時のために覚えておこう。

猫は優れた平衡感覚、しなやかな体躯、衝撃を吸収する肉球により、高所からの落下にも華麗に耐えることが出来る。「猫の命は九つある」という伝承は、このような生存能力の高さから来ているとする説もあるほどだ。

柔軟性が高く、内臓を移動できる。これにより体の幅を自在に変え、狭い場所も容易に通れる。猫ってすごい!

猫は夜行性ではなく、薄明・薄暮性。早朝や夕暮れなど、太陽が少しだけ出ていて薄明るい時間帯に、最も活発になる生き物だ。猫が真夜中に元気に走り回っていたら、それは日中に遊び足りなかったからかもしれない。日中にしっかりと遊んであげることが大切だ。

猫が水を嫌うのは、毛の性質がほかの生物と違い、べったりと水を含んで体にまとわりついてしまうから。イエネコの祖先リビアヤマネコは砂漠に棲んでいて、雨などで濡れると夜の寒さで生命の危機があったのだ。なるべく水がかからないようにしてあげよう。

猫は狭いところを好む。天敵から狙われにくく、かつ獲物を狙う際にも有利で安全であるためだ。また、イエネコの祖先であるリビアヤマネコが穴倉に潜む獲物を狩っていた名残だとも言われている。

人慣れしている猫は、人間との意思疎通のために鳴き声をつかう。しかし、野良猫は、あまり鳴かない傾向にある。これは自身の位置を知られてしまわないようにするためだ。

猫は、リラックスしている時やコミュニケーションを取る時に喉を鳴らし愛を伝えている。この音は約25ヘルツの低さであり、これは人間のストレスを軽減させたり自律神経を整える効果があるとされる。ただし、ストレスを感じた時もこの音を出す可能性があることに留意が必要だ。

猫のひげが下を向いているのは警戒心を抱いていないサイン。しっぽがゆっくり動いているのは何かを思案しているサイン。耳と視線が対象を向いているときは、その対象がどう動くのかを気にしている。ひげやしっぽの動作は猫の感情と密接に連動しているのだ。よく観察して、猫の気持ちを知ろう。

とってもかわいい猫の「ふみふみ」の動作は、愛情表現やマーキング、ストレス解消など様々な説がある。子猫は母猫のおっぱいをふみふみすることによって乳腺を刺激し、母乳の出を良くするが、甘えたい対象を母親として見ているのかもしれない。

猫が頭をぶつけてきたり、こすりつけてきたりする「頭突き」。これは信頼の証である。頭突きされたら喜ぼう!

「撫でる・抱っこ・遊ぶ」などのスキンシップは猫との大事なコミュニケーション。ポイントを押さえ、タイミングを見極めながら仲を深めよう。

ポイントは、猫はかまってほしい時には自ら飼い主に近づいてくるということ。寝ている時やひとりの時間を過ごしている時に無理やりかまうのはご法度だ。いつまでもしつこくかまうのではなく、止めてほしいタイミングを見極めよう。

もっと詳しく知りたい方は:『はじめての猫とのしあわせな暮らし方』

猫を触るときは、触れていい部位といけない部位がある。触れていい部位も限度を守って触る必要がある。触る際には、声の大きさなどほかのストレスにも気を配ろう。

※ただしどの部位が触っていいかは、猫にもよるので注意!

もっと詳しく知りたい方は:1話Cパート

名前の由来は「寝子」ではないかという説もあるほど、良く寝る猫。さまざまなところで眠りにつくが、猫が人間の動きを封じるように乗りかかって眠ることもよくある。大変だがじっと耐えて幸せの重みを感じてみるのも良いだろう。

もっと詳しく知りたい方は:11話Cパート

猫の遊びは、すべて狩猟の疑似体験。猫じゃらしを適当に振るだけでは猫のハンター魂はくすぐられない。鳥のようにはばたかせてみたり、ネズミのように緩急をつけて素早く蛇行させてみたり、虫のようにカサカサ音が鳴るものを使ってみたり……人間側も最大限、捕食動物になりきることが遊びのコツだ。

猫は待ち伏せて一気に獲物を追い込む短期決戦型のため、じゃらし遊びは一日15分~30分の短時間集中で思いっきり遊ぼう。

もっと詳しく知りたい方は:『はじめての猫とのしあわせな暮らし方』

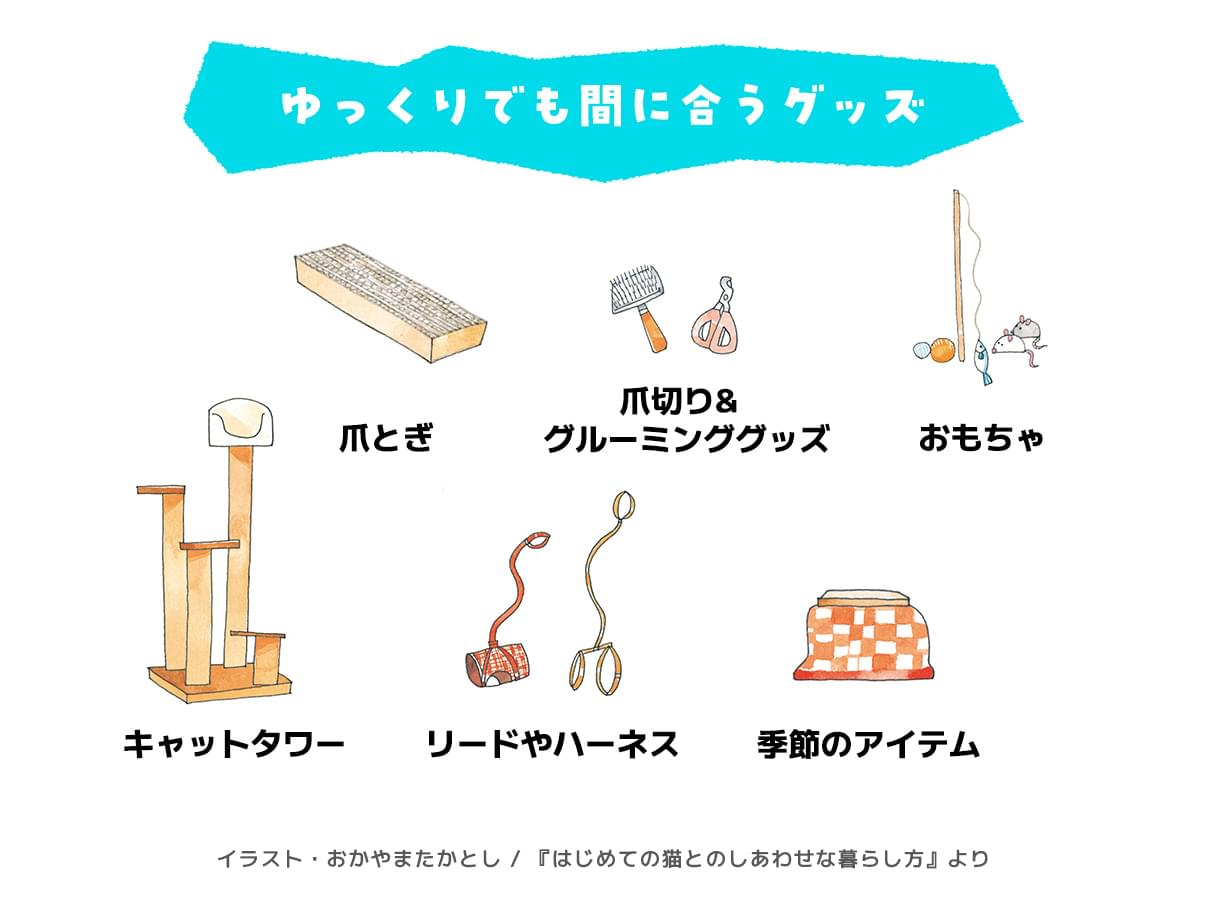

おもちゃは、猫がひとりで楽しめるアイテムや飼い主と一緒に遊ぶアイテムなどさまざまだ。

猫がひとりで遊べるものは、ネズミの人形など獲物を模したもの、電動おもちゃやボールなどよく動いて猫を退屈させないもの、またたびおもちゃなど好きな匂いの含まれたもの、トンネルやキャットタワーなど猫自身が動いて遊べるもの、と多岐にわたる。

飼い主と遊ぶものも猫じゃらしやゼンマイ式おもちゃ、生地にまたたびを使用した手袋型おもちゃなど色々なものがある。TVに反応する猫には、猫が観るDVDもオススメだ。

好みに合わせて使い分けて遊びの幅を広げよう。

もっと詳しく知りたい方は:『はじめての猫とのしあわせな暮らし方』

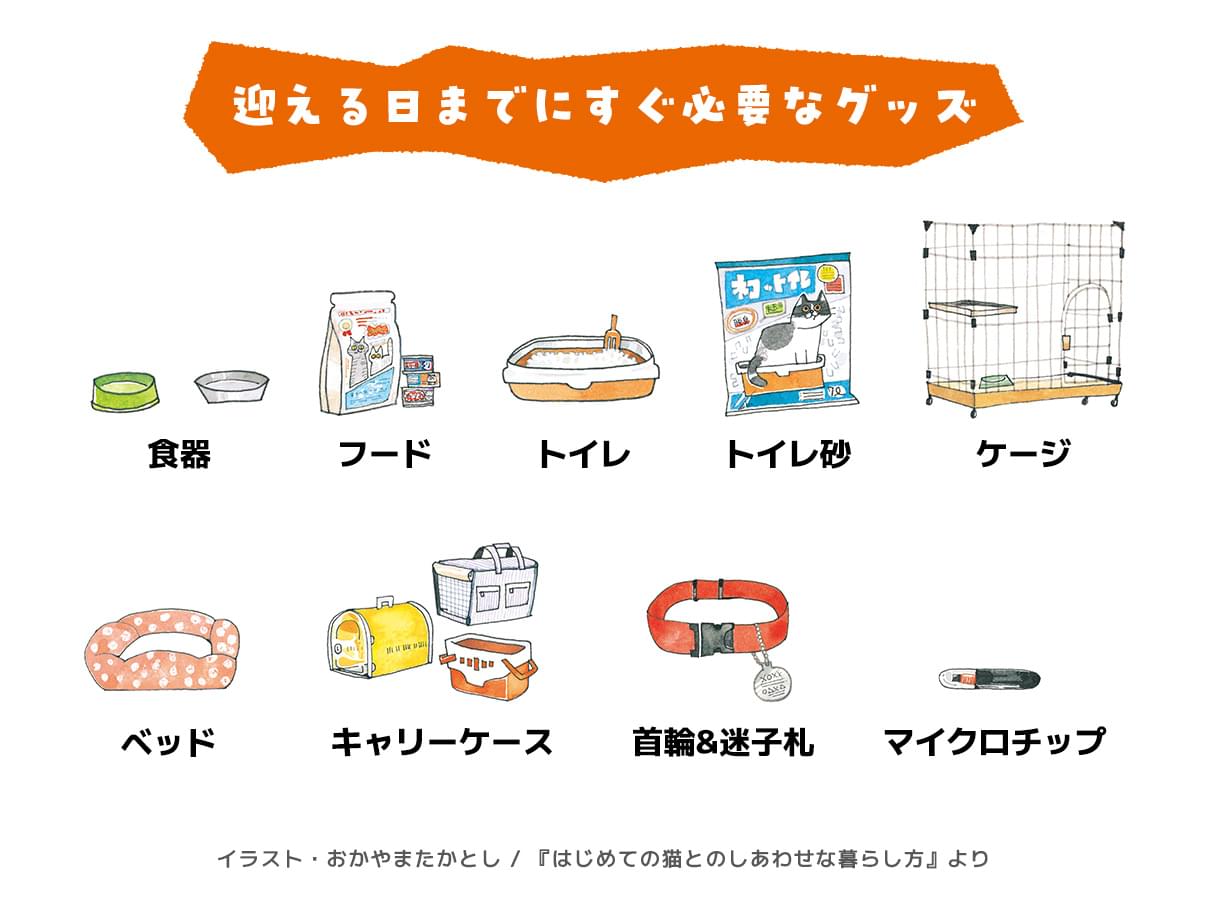

初めて猫を迎える人は、まず何をそろえたらいいか迷うもの。もちろんすべてそろっているとベストだが、事前に「最低限そろえておきたいもの」、「ゆっくりでも間に合うもの」、「あると便利なもの」、「非常時にあると安心なもの」と優先順位を付けてカテゴライズしておくと「あれもこれも」と慌てずに済む。

もっと詳しく知りたい方は:『はじめての猫とのしあわせな暮らし方』

過酷な環境や、年間3万匹を超える殺処分など、外猫にとって生きづらい現状を憂慮する意識から自然発生的に生まれたのが「保護猫活動」、外猫を保護して飼い主を見つける活動だ。個人やNPO団体など、現在は多様な形で展開されている。

いま、ペットは買わずに保護犬や保護猫を引き取る時代に変わりつつある。保護猫を迎える際の行動の仕方や注意点はペットショップで猫を飼うときとは異なることも多くある。しっかり調べて猫を迎えよう。

もっと詳しく知りたい方は:『まんがで読む はじめての保護猫』

いざ保護猫を迎えてみると、イメージと違って落胆したりとまどったり……ということもあるかもしれない。生き物を相手にしている以上、思い通りに進まないということは大いにあり得る。関係を築くには相応のステップが必要だ。しかし、少しずつ距離が縮まっていく過程は、一度きりのかけがえのない時間。人の尺度で考えず、猫のペースに合わせて根気よく互いに慣れていけば、後に宝物のような思い出になるはずだ。

もっと詳しく知りたい方は:『まんがで読む はじめての保護猫』

弱っている外猫を見つけたら、上着などで包むか、近くで洗濯ネットを借りるなどして抱き上げ、なにはともあれ動物病院へ連れていってほしい。元気そうな場合は、近所などで身寄りのない猫なのかを聞いてみてから保護するかを考え、保護すると決めたら病院へ連れていこう。

家に迎え入れない場合でも、里親を探したり、病院やボランティアに相談したりすることで猫の助けになることはできる。

もっと詳しく知りたい方は:『まんがで読む はじめての保護猫』

ほんの小さな不注意が、脱走や事故に繋がってしまう可能性は常にある。人の出入りの際に窓やドアに隙間を作ったままにしない、窓ストッパーやペット用の網戸などのグッズを活用するなど、細かな工夫が脱走防止につながる。

脱走してしまった場合は、とにかく早く捜索を開始しよう。数時間は遠くには行かないため、近隣の狭い隙間などを中心に探すと良い。翌日になっても見つからなければ、チラシを作ったりペット探偵に依頼したりという手段が有効だ。捜索開始と同時に、愛護センターへの連絡も必須。

もっと詳しく知りたい方は:『まんがで読む はじめての保護猫』、『決定版 猫と一緒に生き残る 防災BOOK』

飼い猫の多くは飼い主を置いて先立つもの。でも、それは不幸なことではなく自然なことだ。

愛猫が余命わずかと診断されたら、今後どんなことが起き得るか獣医師に確認しておこう。

病院に行くのか、あるいは自然に任せるのか、決めるのは飼い主だ。末期の対応に正解はない。

ただし病気の種類や進行状態によっては治療が有効な場合もあるので、予測できる症状や、その際の治療効果などを先に獣医師に確認し、方針を決めておいてほしい。深夜早朝の場合、救急外来があるのなら電話登録や病状を説明できる資料の用意をしておくとよい。救急外来がない場合、かかりつけの獣医師と連携し、対応を決めておくと良いだろう。

もっと詳しく知りたい方は:『まんがで読む はじめての猫のターミナルケア・看取り』

猫が生涯を終えるまで飼育するのは、飼い主の責任。しかし、どうしても飼えなくなってしまった時は、保護猫であればまずは保護主か、保護団体に相談を。対応してもらえなかった場合、ほかの団体に相談してみるのもいいだろう。保護猫カフェやシェルターなど、他県まで範囲を広げて相談しよう。有料で、生涯預かり施設などのNPO団体などもある。友人・知人に託す場合でも、出来れば口約束だけでなく「信託契約」などを交わし、金銭的な課題も明確にしておくと安心だ。どんなに愛情や責任感があっても、先のことはわからない。どうしても飼えなくなった時のための準備をしておくことも愛情だ。

もっと詳しく知りたい方は:『まんがで読む はじめての保護猫』

自分自身にもしものことがあったとき、信頼して猫を託せる相手にあらかじめ打診しておくことはとても重要なこと。家族や友人に、今のうちにしっかりと託しておこう。理想は猫好きで飼育経験があり、猫アレルギーがなく、健康であること。そしてなにより、飼い主自身が信頼できる人物であることだ。個人で打診できる相手がいない場合は、老猫ホームや愛護団体を探そう。

もっと詳しく知りたい方は:『私が死んだあとも愛する猫を守る本』

猫を託す人が見つかったら、その人が猫のお世話に困らないようにするためには愛猫の情報をなるべくたくさん伝える必要がある。情報を一番知っているのは当然、飼い主のあなた。口頭で伝えるには限界があるので、ノートにまとめておこう。ノートにはいままでのことだけでなく、今後の希望も書こう。データのほうが修正しやすくもあるので、手書きでなくともOK!

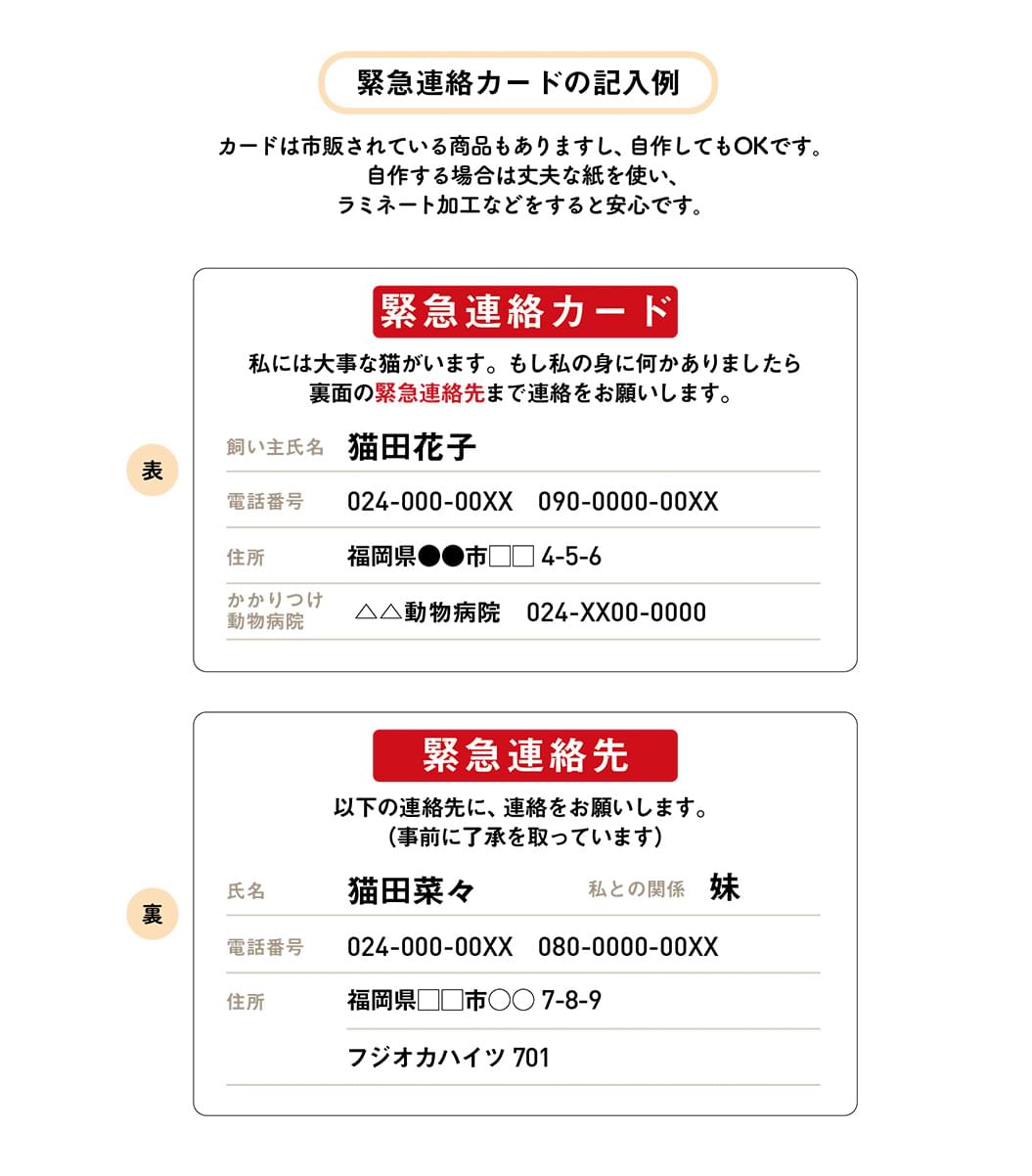

下のような緊急連絡カードを常に携帯しよう。財布などに入れて持ち歩けば、出先で事故に遭い意識がなくなったときなどにだれかが緊急連絡先に連絡してくれる。緊急連絡先は、もちろん猫を託す相手。「もしものときはあなたに連絡が行くようにしておく」とあらかじめ伝えておけば、その人が猫を助けるために動いてくれるだろう。

一般社団法人ペットフード協会の調査(2023年)によると、猫一匹にかかるひと月の飼育費は平均8005円、猫一匹を最後まで面倒見たときの総額は平均で149万8728円。あくまで参考値だが、猫にかかる費用などアバウトにしか把握していない人も多いだろう。その場合、試しにひと月だけ、実費の合計を計算してみよう。

猫の健康にとって、最も重要な要素といえるのが食事。餌そのものだけでなく、食器にも工夫できる点はたくさんある。食べやすい形状、食事中にずれたりしない安定性、使っている素材やデザインなどに気を配り、飼い猫に適した食器を準備しよう。例えば、脚付きの食器だと吐き戻し防止や首の負担軽減につながる。また、猫はひげが食器にあたるのをいやがるため、なるべくあたらず済むような食器を選ぶのも良いだろう。

食は猫の健康上の最優先事項。猫のフードを選ぶときには、他に水だけを与えれば必要な栄養素を満たせるとされる「総合栄養食」(中でもプレミアムフード)の記載があるものを選ぶと良い。また、良質なフードも劣化しては意味がない。定期的に取り替え、その都度清潔な食器に替えることも忘れずに。猫の年齢や健康状態に合わせ、パッケージの情報をしっかり確認して適切な食事を用意しよう。

特に、ネギ類・牛乳・チョコレート・海苔・生の豚肉は中毒を起こしたり、命を落とす危険があるため、注意して絶対に猫が口にしないようにすること!

もっと詳しく知りたい方は:『はじめての猫とのしあわせな暮らし方』

猫のおやつは、たまのご褒美やコミュニケーションツールとして、また一時的な食欲不振の際のトッピングとしてカロリーオーバーにならない範囲で与えよう。ただし、人の食べ物は害になってしまうため、好んで食べそうだったりおねだりをされたりしてもあげてはならない。

特に、ネギ類・牛乳・チョコレート・海苔・生の豚肉は中毒を起こしたり、命を落とす危険があるため、注意して絶対に猫が口にしないようにすること!

もっと詳しく知りたい方は:『はじめての猫とのしあわせな暮らし方』

なぜ猫が草を食べるのか、という理由については諸説ある。消化を助けるためであったり、毛玉を吐き出すためだったりと予想されている。

一度に大量に食べると中毒を起こす可能性がある草だ。猫が口に入れるところに無いか注意しよう。

猫じゃらしとして有名なエノコログサ。若い葉なら猫も食べることがある。猫の遊び道具として扱うのは良いが、穂先を食べさせないよう注意が必要だ。

キャットニップは猫が好むハーブの一種だ。別名『西洋マタタビ』と呼ばれる。欧米では料理等にも使われている。

猫はとても誇り高い生き物。何がストレスになるかわからない。こちらから察してあげる努力を常にすること。 人間はお猫様をお世話させていただいている下僕なのかもしれない?

もっと詳しく知りたい方は:7話Cパート

猫が爪を研ぐ場所は飾ってある絵画からカーテンまで、人間の都合を選ばない。しかしこれは猫の本能なので、怒ってもどうしようもない。爪跡がついてほしくないものは、猫を家にお迎えする前に猫の手が届かないところへ移動させよう。

もっと詳しく知りたい方は:2話Cパート

猫の爪には鋭いかぎづめがあり、爪切りは場合によっては非常に危険。不安な場合は病院でお願いすることもできる。爪切りの際には神経や血管の集中している「クイック」という部分を避け、先端を数ミリ切ろう。かぎづめは肉球を押すと出てくる。

猫のお風呂は35~38℃のぬるめのものにし、少しずつ湯になじませ丁寧かつ手早く済ませる。猫が湯に慣れてきたら、背中側からまんべんなく汚れを落としていく。泡を落とす際はシャワーヘッドを猫にあて、音が出ないように丁寧に。ドライヤーは温風にして、猫から20㎝ほど離してあてる。ただし、猫にとってシャンプーはストレスを与える場合が多いので、無理はしない。

自分で毛繕い(グルーミング)していつも身綺麗にしている猫だが、舌が届かない部分もあり、やはりお手入れは必要。特に毛の抜け替わる換毛期(春先・秋口)や、長毛種は毛繕いだけでは間に合わないので、こまめなブラッシングをしてあげよう。定期的なお手入れは抜け毛対策だけでなく、血行促進や、猫が飲み込む毛を減らす効果もあり、触って嫌がる箇所などがあれば思わぬ病気の早期発見にもつながる。なお、ケガ防止のために事前の爪切りを忘れずに。

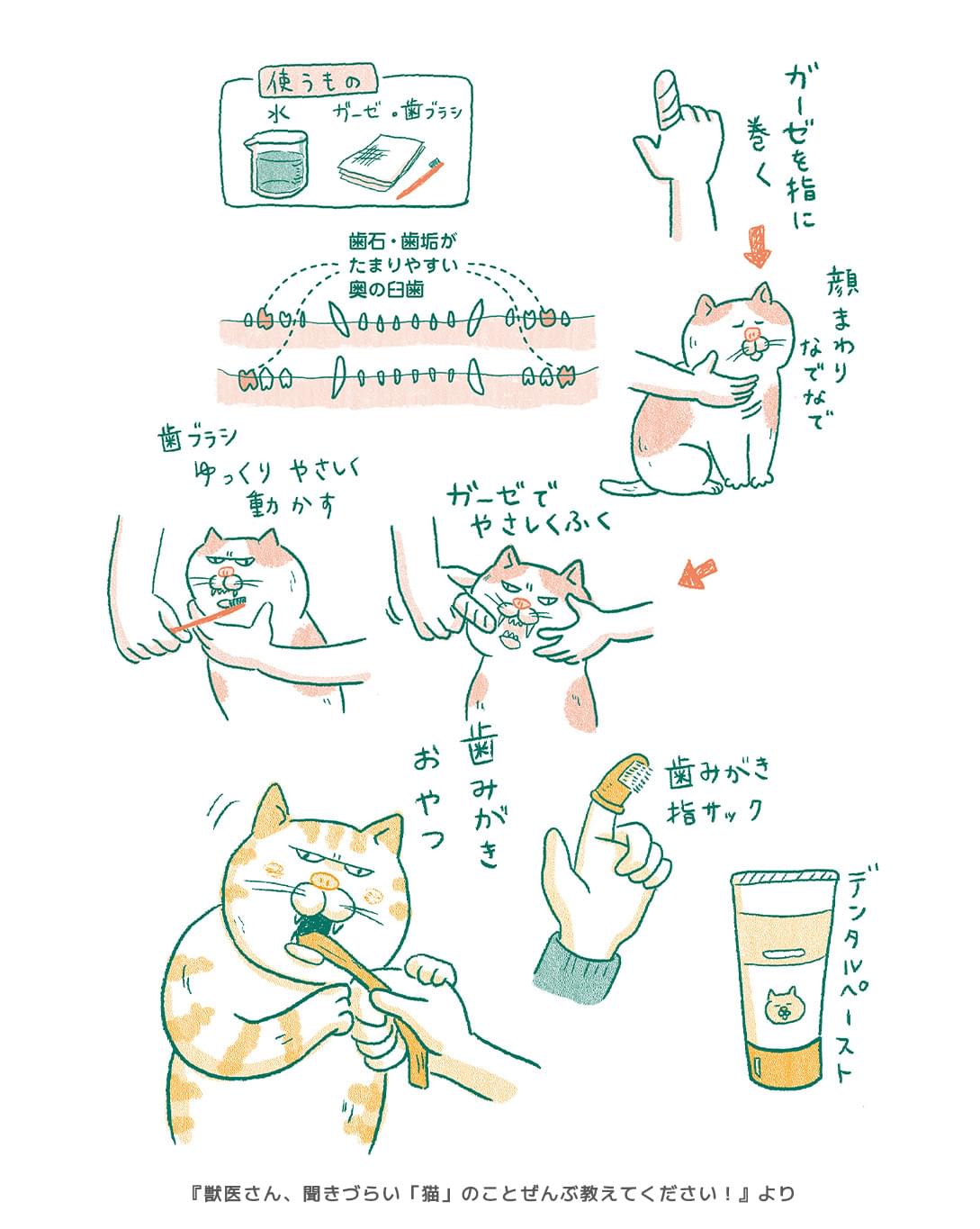

歯周病が全身疾患につながることもあるため、猫にもデンタルケアは必要だ。だが、猫の歯みがきに苦労している人は多いだろう。子猫の時から無理をせず、少しずつチャレンジして気長に続けていこう。歯ブラシはハードルが高いのでいきなりは避ける。歯みがき専用のシートや、使いやすいサイズの布や手袋を水で濡らして使うほうが簡単で続けやすい。初めは口の周りをなでたり、唇をめくってみたり、触らせることに十分に慣れさせてから、段階的に行おう。強く嫌がる場合、おやつなど、ご褒美をあげながらするのもいい。

もっと詳しく知りたい方は:『獣医さん、聞きづらい「猫」のことぜんぶ教えてください!』

猫はキレイ好きな生き物。トイレ選びはとても重要だ。猫は砂で匂いが隠し切れない、サイズが合わない、きれいに保てていない、などの問題があると、排泄を我慢してしまったり、砂をまき散らしたりすることがある。トイレのタイプ、大きさ、砂の種類など猫に合うものを探し、こまめに掃除して清潔に保つのは飼い主の義務である。

もっと詳しく知りたい方は:10話Cパート

猫は自身の排泄物に砂をかけ、臭いが広がらないようにする習性がある。天敵からの追跡防止のためや、狩りで獲物に気付かれるのを防ぐためなど、その理由は諸説ある。

猫は1日の3分の2を眠って過ごす。だからこそ立派なベッドを買い与えてあげたくなるが、買ってあげてもそこで寝てくれるとは限らない。ベッドには様々な形があるので、飼い猫の好みに合わせて選んであげよう。そして、選んだベッドで寝てくれないことも心しておこう。

もっと詳しく知りたい方は:5話Cパート

猫がよく高いところに登っているのは、高いところは視野が広く、外敵から逃れやすいから。また、それ以外にも獲物を見つけやすくするため、害虫から身を守りやすくするためなどとする説もある。

キャットウォークを作る際は、飼い猫の好みに合わせて道をカスタマイズしよう。わざと板と板の間に間を空けて猫たちのチャレンジ精神を刺激したり、太い綱をぶら下げてよじ登れるようにしたり……平行移動が好きな猫もいれば、上下移動が好きな猫もいる。あなたの家の猫に合わせてぴったりのものを作ろう。

もっと詳しく知りたい方は:12話Cパート

香水など植物由来の精油は、猫にはご法度。人と猫は肝臓の解毒作用が違うため、猫にとっては毒になってしまうのだ。アロマディフューザーなども同様に注意が必要。また、害のないものであっても、ハーブや柑橘系など猫の苦手な匂いは避けるようにしよう。

もっと詳しく知りたい方は:4話Cパート

猫は柑橘類の匂いを嫌う。猫にとって、柑橘類の酸っぱい匂いは腐肉の匂いに近く、嗅覚の鋭い猫はこれらを体に悪いものと判断するのだ。そのためまず食べはしないが、ミカンの皮に含まれる「リモネン」という成分は猫にとって有害なので念のため注意が必要。

猫と暮らすときは、人間にとって適切でなくても、できるだけ猫に合わせた気温調節が必要になってくる。夏は27℃以下、冬は21℃以上を保つのが理想とされる。猫のためにエアコンを活用しよう。

もっと詳しく知りたい方は:8話Cパート

元々単独行動を好む猫は多少の期間の留守番なら問題ない、といわれることもあるが、中にはさみしがり屋の猫もいる。長い時間留守にすることはなるべく避けたほうがいい。留守番をしてもらったあとには、帰ったらきちんと遊んであげるなど、丁寧に信頼関係を維持することも重要だ。

もっと詳しく知りたい方は:3話Cパート

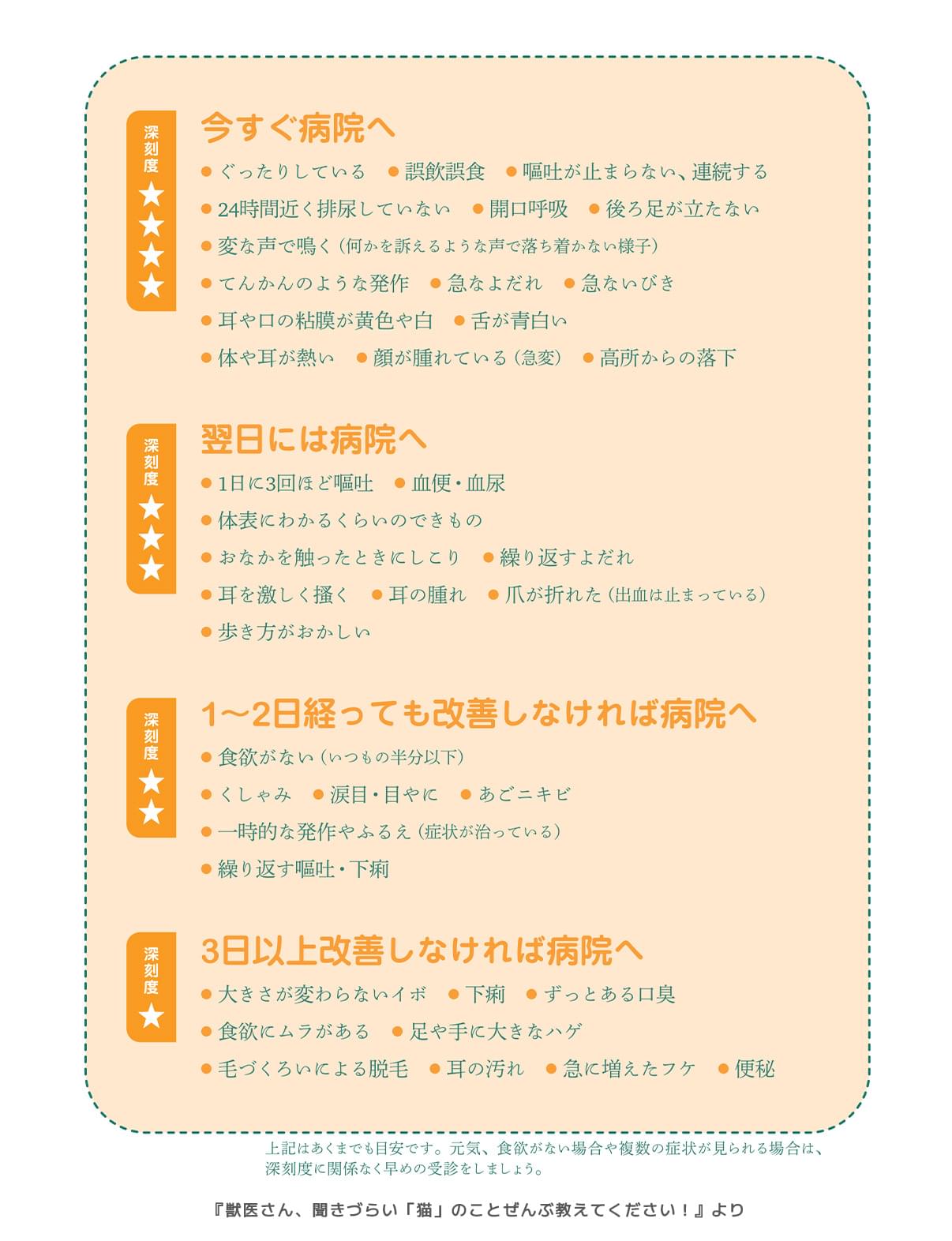

猫の病気は早期発見・早期治療が鉄則。そのために日頃から愛猫のちょっとした変化や病気のサインを見落とさないことが大切。

見るからに具合の悪そうな状態は、人間でいうとかなり病気が進行している重篤な状態。手遅れになる前に少しでも早く手を打つためにも、日頃から猫の健康状態を把握しておこう。こまめに愛猫を観察し、普段と様子が違う場合には獣医師に相談しよう。

体重・食事量・飲水量・排泄量の変化も、大きな手がかりになる。定期的な体重測定をはじめ、毎日の給餌量を量る習慣を付けよう。日々のスキンシップで体を触って、張りやしこりがないか、触られて嫌がる箇所がないかなど、さりげなく調べることも大切だ。

もっと詳しく知りたい方は:『はじめての猫とのしあわせな暮らし方』、『獣医さん、聞きづらい「猫」のことぜんぶ教えてください!』

健康でも、年に一度は健康診断を受けておくことが病気の早期発見や予防につながり、健康維持に欠かせない。健康で若い猫の場合は一年に一回を目安に、8歳を過ぎたシニア猫や過去に治療歴のある猫、治療中の猫は獣医師と相談しながら定期的に診断を受けておこう。

ワクチンで防げる病気もあるため毎年ワクチン接種することも大切だ。健康診断時、または猫の誕生月などに合わせて行うと忘れにくい。完全室内飼いでも、脱走や飼い主の外からの持ち込みで感染してしまうケースもあるので油断大敵!

もっと詳しく知りたい方は:『はじめての猫とのしあわせな暮らし方』

飼い猫のなかには外を嫌い、キャリーケースに入れられると暴れる猫もいる。そのような猫はキャリーケースと外出の嫌な記憶が結びついてしまっていることが多い。その場合は普段から目の付くところにキャリーケースを置き、少しずつ餌場に近づけていくなどして慣らすとよい。

ただしすぐにうまくいくとは限らないので根気よく。

もっと詳しく知りたい方は:9話Cパート

猫と共に暮らすことが決まったら、私たちよりも寿命が短い生き物であることをきちんと理解したうえで、「今」を共に生きること。そして、いつか必ず訪れる愛猫の旅立ちの時を最高の感謝をこめて送り出せるように、事前に旅立ちのセレモニーを考えておくことも最大限の愛情だ。

愛猫が亡くなったら、まずは遺体を清め、棺へ納めて埋葬が終わるまで家の冷暗所に安置しよう。埋葬方法は自宅、自治体、ペット霊園など複数の選択肢がある。ペットロスで苦しまないために、しっかり悲しむことも大事なこと。

もっと詳しく知りたい方は:『はじめての猫とのしあわせな暮らし方』

災害時、猫とともに生き残るために、普段から猫用も人用も備えは欠かさずに。猫用の非常時グッズで最優先で持ち出すべきは、命や健康に関わるモノだ。猫を運び出すためのキャリーバッグや、救援物資が遅れがちなキャットフード、持病の薬などはあらかじめすぐに持ち出せるようにしておこう。フードは普段から多めに備蓄しておき、日常の中で消費しながら賞味期限の新しいものを常に買い足していく「ローリングストック法」がおすすめ。

もっと詳しく知りたい方は:『決定版 猫と一緒に生き残る 防災BOOK』

以下のものは、猫と人が共有できて、揃えておくと便利。大人一人が持ち出せる限界は猫を含めて10~15kg。優先順位を決めて持ち出すものを選んでおこう。

飲み水・スポーツドリンク・救急セット・タオル・毛布・食品用ラップ・布テープ、ガムテープ・カッター・油性ペン・新聞紙・ポリ袋・ウェットティッシュ(ノンアルコールタイプ)・掃除用具・湯たんぽ、カイロ・瞬間冷却材

もっと詳しく知りたい方は:『決定版 猫と一緒に生き残る 防災BOOK』

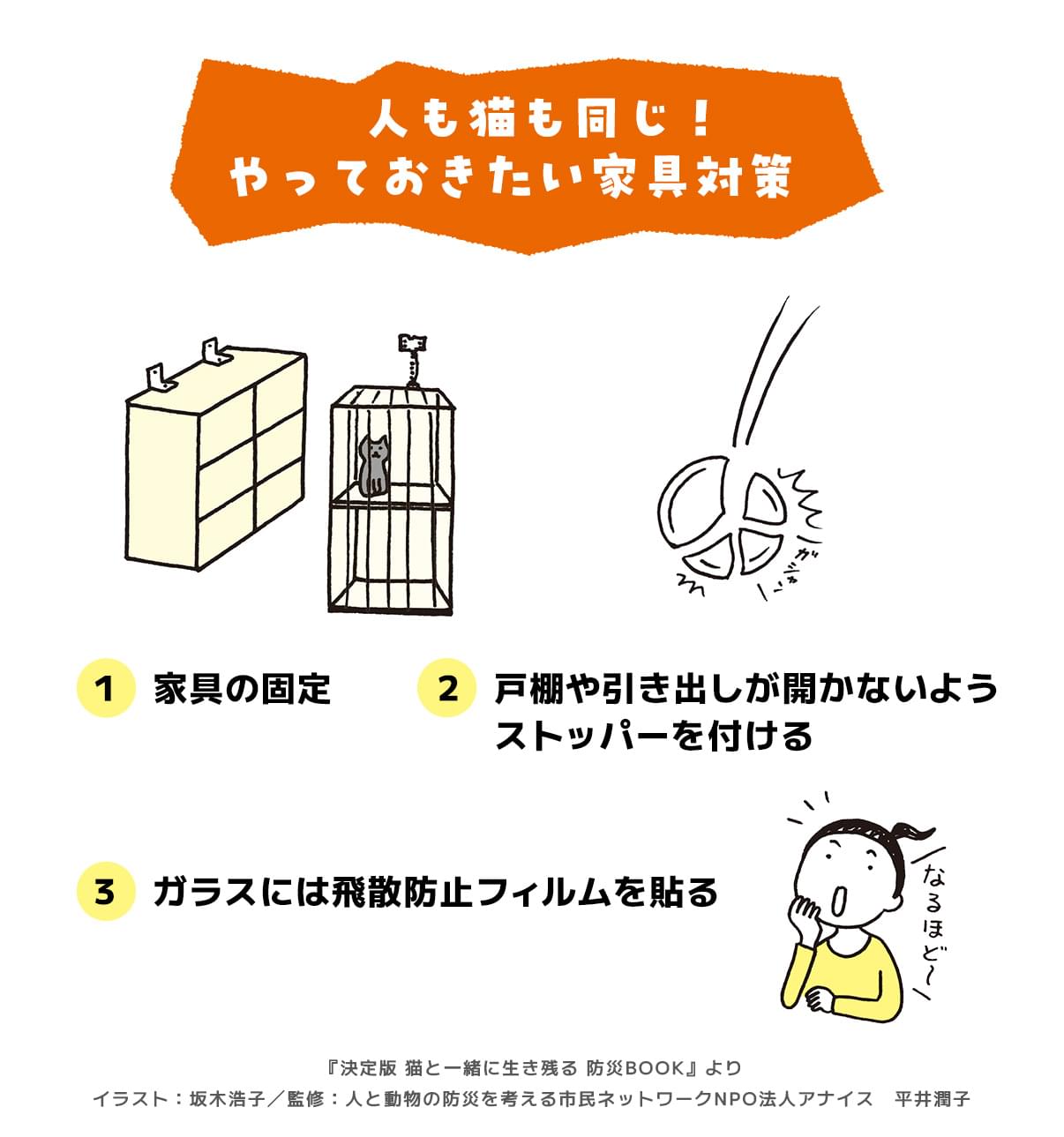

固定していない家具は地震の際、凶器になる。壁にネジ留めするなどして家具を固定しよう。モノを極力整理して減らすことも大切。雑多な部屋はケガする危険が高く、災害後の片付けも一苦労だ。断捨離すれば不要になる棚が出てくるかも。猫のためには、「怖いとき逃げ込める場所」を作っておくと◎。怖いときはそこに逃げ込むという場所を作っておけば、災害時に探す手間も省ける。見守りカメラの設置や自動給餌器の用意なども効果的。

もっと詳しく知りたい方は:『決定版 猫と一緒に生き残る 防災BOOK』

鰹節やみそ汁をかけたごはんのことを猫まんまという。これは、キャットフードがない時代に、このようなかたちで残飯を猫の餌にしていたことから付いた名前だ。ただし、猫は肉食で人間よりも炭水化物の消化能力が低く、また人間の料理では味付けの塩分が濃くなりすぎるため、猫まんまを猫に与えるのはよろしくない。適切な餌を与えよう。

猫の天敵である蛇。猫がきゅうりにおびえることがあるのは、蛇に似ているように見えるからなのだ。

カラスは蛇と同じく、猫の天敵だ。

食肉目ネコ科ネコ属。祖先は13万1千年前、中東の砂漠等に棲息していたリビアヤマネコ。人との共存はネズミを捕らえるために飼われたのが始まりと言われている。つまり猫の狩猟能力を期待されて飼われたのが始まりのようだ。

デボンレックスとは、イングランドのデヴォンにて発見された突然変異体の猫の種類。大きな耳と特徴的な縮れ毛から、『プードルキャット』や『エイリアンキャット』などと呼ばれることもある。短毛種で好奇心旺盛な性格の子が多い。

ターキッシュバンは、猫には珍しく水を恐れない種で、「スイミングキャット」の異名を持つ。トルコのヴァン湖という湖周辺を原産としている。ただし、個体によって水の好き嫌いもあるため、もし飼うことになっても強制は禁物だ。

猫アレルギーがあっても、工夫をして猫と共に暮らしている人は多くいる。症状の程度によるが、こまめに部屋の掃除をしたり、猫と部屋を分けたり、アレルギーのない協力者の助けを受けたりとできることから始めることはできる。

とはいえ、アレルギーは命にかかわるため、どうしても猫と暮らしたい場合は自己流で判断せず、必ず病院で相談しよう。そして、アレルギーが重篤化しやむを得ず猫を手放す場合にも、幸せに暮らせる里親を探すなど、どうか猫のその後の幸せを考えた選択をしてほしい。

もっと詳しく知りたい方は::『獣医さん、聞きづらい「猫」のことぜんぶ教えてください!』

Cパートのミニコーナーに注目!

猫カフェ「メゴコロ・ネコメ」を訪れるキャラクターたちと一緒に、猫と暮らすために必要な基礎知識を楽しく学べるミニコーナー。内容は猫専門誌「猫びより」が監修!